Inhaltsverzeichnis

- Warum liegt hier Stroh? 2 - 4

- Der letzte Applaus 5 - 10

- Die Geschichte von Kappel 11 - 16

- Game Changer Gender Changer: Gendern für Fortgeschrittene 17 - 21

- Wenn es heiß wird, ruft man den Pinguinservice 22 - 23

- Wenn Bauarbeiter Pasta machen: eine köstliche Baustelle der Extraklasse 24 - 25

- MP3 Playliste KI Auswertung 26

- Must-have für angehende Fachinformatiker 27 - 28

- E-Mail-Grußformeln und Anreden modernisieren 29 - 30

- Großer Preis von List auf Sylt 31 - 33

- Das bahnbrechende Eiben-Edikt 34 - 35

- Gestatten: Sora 36

Warum liegt hier Stroh?

Kevin wohnt in einer WG, die schon bessere Tage gesehen hat. In der Küche klebt der Tisch seit 2019, der Kühlschrank riecht wie ein vergessenes Festival, und die Kaffeemaschine macht seit Monaten nur noch Geräusche, keine Getränke. Ein Ort, an dem selbst der Schimmel resigniert hat.

Es ist Samstagabend, 22:43 Uhr. Kevin steht in der Küche, trägt ein leicht verfärbtes Band-T-Shirt von „Linkin Park“, das eigentlich grau ist, aber irgendwie auch nicht. In der Hand: eine Banane. Warum, weiß er selbst nicht genau – wahrscheinlich, weil sie das Einzige ist, was kein Ablaufdatum aus der Merkel-Ära hat.

Er trottet ins Wohnzimmer. Und dann – Moment mal. Da stimmt was nicht. Der Teppich fühlt sich seltsam an. Nicht krümelig wie sonst, sondern … raschelig. Kevin schaut runter. Überall liegt Stroh. Nicht ein bisschen, sondern so richtig: Scheunen-Edition.

Er bleibt stehen. Stille. Kühlschrank gluckert. Dann, mit der Ernsthaftigkeit eines Kriminalkommissars im Tatort:

👉 „Warum liegt hier Stroh?“

Es ist dieser Satz, der alles verändert.

Denn in genau diesem Moment geht die Tür auf. Sven, sein Mitbewohner, steht im Türrahmen. Lederoutfit, Maske – irgendwo zwischen Darth Vader und Pferdezüchter. Kevin denkt erst an einen Überfall, dann an Karneval, dann an eine psychische Krise.

Sven schaut ihn an. Kevin schaut zurück.

Dann Sven, völlig trocken:

👉 „Und warum hast du ’ne Maske auf?“

Kevin blinzelt. „Ich… hab keine Maske auf.“

Sven: „Ach so.“

Stille. Rascheln. Banane fällt auf den Boden.

In diesem Moment war klar: Hier wird Geschichte geschrieben.

Denn der Rest – das weiß heute jeder – ist Internetkultur. Der Dialog, aus einem billigen Filmchen der frühen 2000er, wurde zum Klassiker. Kein Mensch erinnert sich mehr an den Inhalt des Clips, aber jeder kennt diesen Satz. „Warum liegt hier Stroh?“ – das „Na, haste wieder was falsch verstanden“-Meme einer ganzen Generation.

Und das Beste: Es war nie als Witz gedacht. Es war ernst. Und gerade deshalb so genial.

Heute sagt man den Spruch, wenn irgendwas völlig daneben ist. Wenn im Büro die Kaffeemaschine plötzlich Windows-Updates macht. Wenn jemand bei der Betriebsfeier den Projektor mit dem Toaster verwechselt. Wenn in der Cloud plötzlich ein Ordner „neues_neues_final_FINAL_2_wirklich_final“ auftaucht.

Dann lehnt man sich zurück, seufzt und murmelt trocken:

„Ja… warum liegt hier eigentlich Stroh?“

Es ist die perfekte Mischung aus Verwirrung, Resignation und latenter Verzweiflung – also genau das, woraus der deutsche Humor besteht.

Und Kevin? Der ist inzwischen Projektmanager. Er trägt jetzt Hemden mit Kragen und sagt Dinge wie „Wir müssen das ganzheitlich betrachten“. Aber manchmal, wenn die PowerPoint wieder abstürzt oder ein Kollege die Excel-Datei im falschen Format speichert, da schaut er in die Kamera – also bildlich gesprochen – und denkt:

„Manchmal liegt das Leben halt einfach voller Stroh.“

🧠 Wofür der Spruch heute steht

Heute ist „Warum liegt hier Stroh?“ ein Synonym für jede völlig absurde, unlogische oder deplatzierte Situation.

Wenn jemand etwas Unverständliches tut – etwa Druckerpatronen in den Kühlschrank legt oder ein Meeting um 23:59 Uhr ansetzt – dann ruft jemand garantiert:

„Ja, warum liegt hier eigentlich Stroh?!“

Es ist also Ironie pur – ein Running Gag für alle, die mit Internetkultur der 2000er groß geworden sind.

😂 Fazit

„Warum liegt hier Stroh?“ ist ein Stück deutscher Meme-Geschichte – entstanden aus einer peinlich-skurrilen Filmszene, überlebt als Kultzitat und bis heute ein Ausdruck für „Ich versteh gar nichts mehr hier“.

Oder, wie Kevin sagen würde:

„Ich wollte doch nur meine Banane essen …“ 🍌

Der letzte Applaus

Prolog

Der Regen hatte die Straßen schon seit Stunden im Griff. Dunkle Rinnsale zogen sich über das Kopfsteinpflaster, Laternen spiegelten sich darin wie trügerische Augen. Das Stadttheater, ein ehrwürdiger Bau mit goldverzierten Türen und schweren roten Vorhängen, war an diesem Abend der hellste Ort weit und breit. Drinnen hatte man gerade Victor Danning gefeiert, den großen Star, der in der Premiere des neuen Stückes die Rolle seines Lebens gespielt hatte. Das Publikum tobte, der Applaus war ohrenbetäubend gewesen.

Nun, da die Zuschauer in die Nacht verschwunden waren, hallten die letzten Stimmen durch die Flure, ein paar Bedienstete räumten Gläser zusammen. Auf der Hinterbühne lag ein Hauch von Müdigkeit, gemischt mit Schminke, Parfum und kaltem Rauch. Bis ein Schrei die Stille zerriss.

Es war der Bühnenmanager, der die Tür zu Victors Garderobe aufstieß – und das Bild bot, das alle verstummen ließ. Victor Danning lag reglos am Boden. Der Spiegel über dem Schminktisch war zersprungen, Scherben glitzerten wie kleine Messer im Teppich. Neben ihm lag ein Zettel. Ein Abschiedsbrief. Ein Glas Whisky stand unangerührt da, die bernsteinfarbene Flüssigkeit unbewegt. Alles wirkte auf den ersten Blick klar: Selbstmord.

Doch dann kam er. Inspektor Schnurrbein. Ein Name, der schon für sich belustigend klang. Er war klein, mit einem Mantel, der schon bessere Tage gesehen hatte. Sein Hut war zerknittert, seine Schuhe quietschten leicht bei jedem Schritt. Und er hatte diese Art, den Kopf schief zu legen und zu blinzeln, als sei er nicht ganz bei der Sache. Aber alle, die ihn kannten, wussten: hinter diesem zerstreuten Auftreten steckte ein messerscharfer Verstand.

Erste Zweifel

Schnurrbein trat in die Garderobe, sah sich um, dann blieb er prompt mit dem Fuß an einer Scherbe hängen und polterte beinahe auf den Boden. „Na sowas… meine Frau sagt immer, ich sollte meine Schnürsenkel doppelt binden. Aber ich denke mir, wenn’s das Schicksal will, falle ich auch so.“ Er kicherte kurz, strich mit dem Notizbuch über das Knie, als wäre nichts gewesen, und beugte sich dann über den Teppich.

„Parfum“, murmelte er. „Ein schweres. Nicht das, was ein Mann wie Danning benutzen würde. Wissen Sie, meine Frau hat auch mal so was geschenkt bekommen – von ihrem Cousin. Und was hat sie gemacht? Sie hat’s in die Vase gekippt, weil’s ihr zu stark war. Hat zwei Wochen lang nach französischem Kaufhaus gerochen bei uns im Wohnzimmer. Aber das hier… das riecht nach jemandem, der bleiben wollte.“

Er nahm den Abschiedsbrief in die Hand, drehte ihn im Licht. „Hm. Meine Frau schreibt so ähnlich. Leicht geschwungene Linien, elegant. Aber Danning… der war doch ein Mann, der seine Briefe kurz und bündig schrieb. Kanten, keine Schleifen. Das hier ist keine Männerhand.“

Er legte den Brief zurück, schnaubte und fuhr sich durchs Haar. „Nein, nein. Hier stimmt etwas nicht. Gar nicht.“

Die Verdächtigen

Am nächsten Tag begann Schnurrbein seine Befragungen.

Da war Clara Voss, die Zweitbesetzung. Jung, ehrgeizig, aber verbittert. „Er hat mich immer übersehen“, fauchte sie. „Immer! Ich hätte die Rolle besser spielen können.“ Schnurrbein nickte verständnisvoll. „Ach, das kenne ich. Meine Frau sagt auch immer, ich könnte besser Auto fahren, wenn ich nur endlich die Brille tragen würde. Aber wissen Sie, ich trage sie nicht – und ich fahre trotzdem. Und am Ende sind wir beide heil zu Hause. Naja, meistens.“ Clara schaute ihn irritiert an, wusste nicht, ob er sie auf den Arm nahm oder wirklich verstand.

Dann Paul Gerner, der Regisseur. Er schwor, die Nacht im Büro verbracht zu haben. „Ich hatte Arbeit, Inspektor. Drehbuchänderungen.“ Schnurrbein kritzelte etwas in sein Notizbuch. „Aha. Wissen Sie, meine Frau hat mir mal gesagt: Wer nachts im Büro sitzt, hat entweder Ärger mit dem Chef – oder er versteckt was. Ich hab damals heimlich Kreuzworträtsel gemacht, weil ich im Büro meine Ruhe hatte. Aber bei Ihnen, Herr Gerner, da ist es wohl eher das andere.“ Gerner lief rot an.

Evelyn Danning, Victors Frau, trat auf wie eine Königin. Trauernd, aber makellos. Ihr Kleid war perfekt, ihr Haar saß wie gegossen. Sie sprach leise, fast tonlos: „Victor war unglücklich. Er hat nie gesagt, warum, aber… es hat ihn bedrückt.“ Schnurrbein zog die Stirn kraus. „Gnädige Frau, ich sage Ihnen was. Meine Frau hat auch mal so getan, als sei sie unglücklich. Dabei war sie nur beleidigt, weil ich vergessen hatte, die Glühbirne zu wechseln. Einen ganzen Monat saßen wir im Dunkeln im Badezimmer. Aber… da hat sie nie einen Brief geschrieben.“ Evelyn verzog keine Miene.

Und schließlich Karl Brenner, der Bühnenarbeiter. Ein Mann, der mit Schwielen an den Händen und einem krummen Rücken sein Leben lang im Schatten gestanden hatte. „Ich hab nichts gemacht“, stammelte er, „ich hab nur die Bühne abgeschlossen.“ Doch sein Blick flackerte. Schnurrbein tippte ihm auf die Schulter. „Sie sehen aus wie ich, wenn meine Frau fragt, wo das Kleingeld hin ist. Ganz so, als hätten Sie es in den Spielautomaten geworfen.“ Brenner schluckte schwer.

Die falschen Spuren

Schnurrbein wirkte, als würde er alles durcheinanderbringen. Er ließ das Notizbuch fallen, hob es mit einem Seufzen wieder auf. „Ach, meine Frau sagt immer, ich verliere alles. Aber wissen Sie, was ich nie verliere? Ein gutes Detail.“

Er notierte: Das Whiskyglas unangerührt. Ein Faden aus feinem Gewebe am Jackett des Toten – eindeutig ein Damenkleid. Ein Lippenstift im Schminktisch, derselbe Ton wie der in Evelyns Handtasche. Und in Brenners Spind: ein Taschentuch mit Schminkspuren.

„Wissen Sie, das ist wie bei den Resten im Kühlschrank“, erklärte Schnurrbein beiläufig dem Bühnenmanager. „Wenn da ein Braten liegt, aber das Gemüse fehlt – dann stimmt was nicht. Hier stimmt auch was nicht. Das Taschentuch – das liegt zu offen da. Zu sehr auf dem Präsentierteller. So, als wollte jemand, dass wir es finden.“

Clara war zu nervös, um eine Mörderin zu sein. Gerner hatte zwar ein Motiv, aber kein echtes Herz für Gewalt. Brenner war zu auffällig belastet – das passte nicht. Evelyn hingegen war so glatt, dass man sich an ihrer Oberfläche schneiden konnte.

Die feine Linie

Am nächsten Morgen begegnete Schnurrbein Evelyn erneut im Theaterfoyer. Er zog verlegen den Hut, als hätte er sie zufällig getroffen. „Gnädige Frau, entschuldigen Sie… nur noch eins…“ – er blätterte hektisch in seinem Notizbuch, als habe er etwas verloren, fand dann einen Zettel mit einem Einkaufsplan („Milch, Brot, Katzensand“) und legte ihn wieder weg. Schließlich blickte er sie an. „Dieser Lippenstift – exakt derselbe, wie in der Garderobe. Und Ihr Parfum… derselbe Fleck im Teppich. Ach, und dieser Brief. Das ist Ihre Handschrift. Nicht die Ihres Mannes.“

Evelyns Gesicht verhärtete. „Sie irren sich, Inspektor.“

Schnurrbein lächelte schief. „Ach, wissen Sie, meine Frau sagt immer, ich irre mich bei den Lottozahlen. Aber beim Kleingeld im Glas? Da hab ich noch nie daneben gelegen. Ihr Mann wollte Sie verlassen. Für Clara. Deshalb haben Sie ihn vergiftet. Der Spiegel, der Brief – alles Theater. Aber die Kleinigkeiten verraten alles.“

Er zählte sie an den Fingern ab: „Das unangerührte Glas. Der Parfumfleck. Die Handschrift. Niemand hat Sie im Foyer gesehen. Sie waren bei ihm, in der Garderobe.“

Evelyns Maske zerbrach. „Er hätte mich ersetzt, einfach fortgeworfen. Nach all den Jahren.“

Schnurrbein nickte traurig, zog einen zerknitterten Zettel aus der Tasche. „Meine Frau schreibt mir manchmal Einkaufslisten. Da steht dann: Brot, Butter, und vor allem: vergiss die Kleinigkeiten nicht. Tja… und genau das ist’s, gnädige Frau. Es sind immer die Kleinigkeiten.“

Die Geschichte von Kappel

Die Gründung

Unter dem gewaltigen Bogen des Viadukts hallten die Hammerschläge der Zimmerleute wider. Balken wurden geschleppt, Steine aufgeschichtet, Wagen rumpelten über das unebene Pflaster. Überall lag der Geruch von frischem Holz in der Luft.

„Los, halt den Balken fester!“, rief Hans, der kräftige Bauherr, während sein jüngster Sohn mit aller Kraft das Holz stützte. „Heute wächst nicht nur ein Haus, heute wächst unsere Zukunft!“

Frauen kneteten Teig, stellten Krüge mit Wasser bereit und reichten Brotstücke an die Arbeiter. Kinder rannten lachend zwischen den Stapeln umher, ließen Holzspäne wie kleine Schätze durch die Finger rieseln.

Ein alter Mann, auf seinen Stock gestützt, sah dem Treiben mit glänzenden Augen zu: „Dies hier“, murmelte er, „wird Heimat. Unsere Heimat.“

Und so erhob sich Kappel – nicht nur aus Balken und Steinen, sondern aus Hoffnungen und Träumen.

Das goldene Eisenbahnzeitalter

Ein schriller Pfiff durchschnitt die Luft, Rauch stieg auf, als der erste Zug in Kappel einfuhr. Die Erde bebte unter den Eisenrädern, und die Menge brach in Jubel aus.

„Seht nur!“, rief ein Junge, der mit großen Augen die Lok verfolgte. „Sie spuckt Wolken aus wie ein Drache!“

Ein Händler lachte und entgegnete: „Und sie bringt mir Kunden aus Städten, von denen ihr bisher nur gehört habt.“

Der Bahnhof wurde zum Herzstück der Stadt. Verliebte verabschiedeten sich unter Tränen, Kinder rannten den Waggons nach, und Reisende erzählten am Marktplatz von fernen Ländern.

Mit jedem Zug kam neues Leben nach Kappel – und die Menschen fühlten, dass ihre Stadt mehr war als ein kleiner Fleck auf der Karte.

Das Straßenfest

Ein warmer Sommerabend verwandelte Kappel in ein Meer aus Lichtern. Überall brannten Fackeln, Musikanten spielten, und auf den Tischen stapelten sich Brotlaibe, Käse und Krüge voll Bier.

„Kommt her, meine Freunde!“, rief der Bäcker, „kostet mein bestes Brot – frisch aus dem Ofen!“

Ein kleines Mädchen, mit einem Zuckerapfel in der Hand, kicherte: „Papa, darf ich noch tanzen?“ – „Tanz, mein Kind, die Nacht gehört uns allen!“

Feuerwehrmänner brieten Würste über offenem Feuer, junge Paare schauten sich tief in die Augen, während sie zum Klang der Geigen tanzten.

An diesem Abend gab es weder Arm noch Reich. Kappel war eins, und in den Herzen der Menschen brannte das Gefühl, dass ihre Stadt auf dem Höhepunkt ihrer Blüte stand.

Die Moderne zieht ein

Lastwagen mit aufgemalten Wolkensymbolen rollten über das Kopfsteinpflaster. Männer in Anzügen stiegen aus, trugen glänzende Geräte und stapelten Kisten voller Technik auf dem Marktplatz.

„Server“, erklärte einer von ihnen stolz, „euer ganzes Wissen wandert nun in die Cloud.“

Ein alter Mann runzelte die Stirn: „Früher vertrauten wir auf unsere Hände, nicht auf Maschinen.“

Doch die Jugend drängte vor, staunte über die Bildschirme und flüsterte: „Das ist die Zukunft.“

Die Glocke der Kirche läutete, als wolle sie mahnen, die Tradition nicht zu vergessen. Doch Kappel stand an einem Scheideweg – zwischen Vergangenheit und Zukunft, zwischen Holz und Daten, zwischen Herz und Technik.

Das Unheil beginnt

Eines Nachts hallte ein Schrei durch die Gassen. Ein Wagen brannte, Blaulicht flackerte an den Fassaden, und die Menschen drängten sich an die Fenster.

„Ein Überfall!“, rief jemand, „sie haben den Postwagen genommen!“

Polizisten stürmten heran, doch die Täter waren längst verschwunden. Zurück blieb nur der beißende Geruch von Rauch und das Zittern derer, die es gesehen hatten.

„Wenn so etwas hier geschehen kann…“, murmelte eine Frau, „wer schützt uns dann noch?“

Mit dieser Nacht war ein Keim der Angst gesät. Vertrauen wich Misstrauen, und ein dunkler Schatten legte sich über die Straßen von Kappel.

Der große Brand

Ein Funke genügte. Innerhalb weniger Minuten stand die stolze Brauerei in Flammen. Rauchschwaden verdunkelten den Himmel, die Hitze trieb die Menschen zurück.

„Wasser! Mehr Wasser!“, rief ein Feuerwehrmann, doch die Flammen leckten schon an den Mauern. Kinder weinten, Männer versuchten verzweifelt, Fässer aus den Flammen zu retten.

„Alles verloren“, schluchzte der Braumeister, „unsere Geschichte, unser Stolz… alles.“

Als die Mauern krachten und das Dach in sich zusammenbrach, war es, als stürzte auch ein Stück Kappels Seele ein. Mit der Brauerei verbrannte die Erinnerung an Gemeinschaft und Tradition.

Abriss nach dem großen Brand

Die Flammen hatten nur verkohlte Mauern zurückgelassen, der einst stolze Bau war ein Trümmerhaufen. Am Morgen krochen Nebelschwaden über das Kopfsteinpflaster, als die schweren Maschinen anrollten. Grell erleuchteten Scheinwerfer die Nacht, während Bagger ihre Schaufeln in das zerbröckelte Gemäuer gruben.

„Wir können es nicht mehr retten“, murmelte der Bürgermeister, die Hände tief in den Taschen vergraben.

Ein Arbeiter nickte stumm, bevor er den Stahlarm des Baggers senkte. Stein auf Stein krachte in sich zusammen, und Staubschwaden stiegen in den Nachthimmel.

Die Menschen von Kappel standen schweigend am Rand der Straße. Manche hielten die Hände der Kinder, andere wischten sich verstohlen Tränen aus den Augen.

Mit jedem Hieb verschwand ein weiteres Stück Geschichte, doch es war auch der Beginn eines neuen Kapitels. Das Alte musste weichen – damit irgendwann vielleicht wieder Neues wachsen konnte.

Das Unglück breitet sich aus

Zuerst war es nur ein Flüstern: „Das Wasser schmeckt anders…“ Dann kamen die Krankheiten. Kinder wurden fiebrig, Tiere starben, und die Bauern standen hilflos vor verdorrten Feldern.

„Es ist das Wasser“, sagte ein Arzt ernst, „es vergiftet uns.“

Die Menschen schauten entsetzt auf den Fluss, der einst Leben brachte. Nun wurde er zur Quelle des Todes.

Dann kam die Flut. Regen fiel unaufhörlich, und der Fluss schwoll an, bis er die Ufer sprengte. Straßen wurden überschwemmt, Häuser von den Wellen fortgerissen.

„Alles, was wir hatten… fortgespült“, schluchzte eine Mutter, während sie ihr Kind an sich drückte.

Verfall und Verlassenheit

Die wenigen, die geblieben waren, gaben schließlich auf. Sie packten ihre Habseligkeiten und verließen die Stadt. Fenster zerbrachen, Dächer stürzten ein, und das Gras wuchs durch die Risse im Pflaster.

„Komm, Vater, wir müssen gehen“, sagte ein Sohn, als sie an ihrem verlassenen Haus vorbeigingen.

Der Alte drehte sich noch einmal um: „Dies war mein Leben… und nun ist es Staub.“

Die Turmuhr schlug ein letztes Mal, dann blieb sie stehen. Der Wind zog durch die leeren Straßen und wurde zum einzigen Erzähler, der von den einst glorreichen Tagen berichtete.

Eiszeit nach Verfall und Verlassenheit

Kappel war längst nur noch eine Erinnerung, als der Frost kam. Zuerst feiner Schnee, dann Stürme, die Häuser und Brücken unter weißen Schichten begruben. Eisenbahnwaggons erstarrten zu gespenstischen Silhouetten, Fenster zerbarsten unter der Kälte, und die Natur zog einen Mantel aus Eis über die verlassenen Straßen.

Der Bahnhof – einst Tor zur Welt – stand als schwarzes Gerippe gegen das Blau der endlosen Winterlandschaft. Doch selbst im gefrorenen Schweigen brach eines Tages ein neues Unheil hervor: Feuer, das sich trotz der Kälte durch das alte Dach fraß. Flammen leckten an den hölzernen Balken, als ob Kappel noch einmal einen letzten, verzweifelten Schrei in den Himmel sandte.

Niemand war mehr da, um es zu löschen. Der Schnee fiel weiter, deckte Ruinen und Glut zu, bis die Stille zurückkehrte. Kappel war nun nicht nur verlassen – es war in der Zeit eingefroren, eine Geisterstadt aus Eis, Feuer und Erinnerung.

Die Wüste Kappel

Am Ende blieb nur Staub. Der Wind blies Sand durch die zerfallenen Mauern, legte sich über verrostete Autos und geborstene Fenster. Kappel war nicht mehr die Stadt voller Lachen und Musik – sie war eine Wüste aus Stein und Schweigen.

„War hier wirklich einmal Leben?“, fragte ein vorbeiziehender Wanderer ungläubig.

Ein anderer nickte: „Ja… und man sagt, es war eine Stadt voller Freude.“

Kein Glockenschlag, kein Kinderlachen – nur das Heulen des Windes. Doch wer innehielt, spürte es noch: Kappel war nicht tot. Es lebte weiter in Geschichten, die man sich an fernen Orten zuflüsterte, als Legende vom Aufstieg, Glanz und Untergang einer Stadt.

Game Changer Gender Changer: Gendern für Fortgeschrittene

Früher war alles einfacher. Man schrieb „Liebe Leser“ und alle fühlten sich irgendwie gemeint – außer den Leserinnen, den Lesenden, den Leseyx und dem einen Esel, der zufällig ins Klassenzimmer gelaufen war. Heute reicht das nicht mehr. Wer nur „Leser“ schreibt, outet sich sofort als sprachlicher Neandertaler mit Holzkeule und Wählscheibentelefon. Willkommen im Zeitalter des Game Changer Gender Changer: dem olympischen Hochleistungssport des Genderns.

Die Einsteigerklasse kennt man: Sternchen, Doppelpunkte, Schrägstriche. „Mitarbeiter*innen“, „Kund:innen“ oder der Klassiker „Student/innen“. Aber das ist ungefähr so, als würde man beim Yoga nur den herabschauenden Hund machen und sich dann erleuchtet fühlen. Fortgeschrittenes Gendern verlangt mehr: kreative Komposita, akustische Stolperfallen und grammatikalische Konstruktionen, die selbst Goethe im Grab gegen die Sargwand boxen lassen.

Ein Beispiel?

„Alle, die sich als Teilnehmendex identifizieren, mögen bitte ihre Bewerbungsunterlag-yx abgeben.“

Wer das laut vorliest, klingt wie ein fehlerhafter Sprachchip im Staubsaugerroboter – aber hey, es inkludiert wirklich ALLE. Sogar die Katze.

Besonders beliebt ist das Gendern in offiziellen Dokumenten. Da liest man dann Sätze wie:

„Der/die/das Bewerber:in (m/w/d/∞) verpflichtet sich, die Einverständniserklärung der Eltern, Sorgeberechtigten oder gesetzlichen Vertretungspersonyx vorzulegen.“

Da fragt man sich: Muss ich jetzt Jura studieren oder reicht ein Survival-Kurs in Bürokratie-Deutsch?

Aber keine Sorge: Für Fortgeschrittene gibt es auch Hilfsmittel.

- Gender-Apps, die automatisch jedes Wort in eine inklusive Katastrophe verwandeln.

- Gender-Bingo, bei dem man bei jedem Sternchen einen Schnaps trinkt. (Warnung: Lebensgefahr nach zwei Absätzen Uni-Broschüre.)

- Gender-Sudoku, bei dem man entscheiden muss, ob „Arzt“, „Ärztin“, „Ärzt*in“, „Arzt:in“ oder „Arztinx“ die richtige Lösung ist.

Das Schöne ist: Irgendwann sind wir alle Profis. Dann werden wir Texte lesen, die klingen wie der Quellcode eines kaputten Druckers, und sagen: „Ach, wie inklusiv!“ Die Sprache wird sich verändern, wir werden uns daran gewöhnen – und wer weiß, vielleicht kommt in 50 Jahren die nächste Revolution: das Gendern der Emojis. Dann ist das lachende Smiley nicht mehr nur lachend, sondern auch lachend*, lachend:, lachend_/ und lachend∞.

Bis dahin gilt: Wer gendern will, soll es tun. Wer nicht, der lässt es. Und alle anderen können sich zurücklehnen und mit Popcorn zusehen, wie Sprachwissenschaftler, Politiker und Stammtischphilosophen im Gender-Ringkampf aufeinandertreffen.

Gendern für Fortgeschrittene im Alltag

Es gibt Menschen, die joggen zum Spaß. Andere lernen freiwillig Chinesisch. Und dann gibt es noch jene, die sich in die Königsdisziplin wagen: Gendern im Alltag. Für Anfänger reicht es, wenn man „Liebe Kolleg:innen“ sagt. Für Fortgeschrittene fängt der Spaß aber erst an, wenn die WhatsApp-Nachricht an die Nachbarschaftsgruppe klingt wie ein KI-generiertes Rätsel.

Ein Beispiel:

„Hallo liebe Grillfreundinnx, bitte bringt eure Partner:innen, Partnerinnens, Partneri… ach, alle, die sich vom Rauch angesprochen fühlen, einfach mit.“

Der Grill ist noch kalt, aber die Diskussion ist schon am Glühen.

Im Büro sieht es nicht besser aus. Die Chefin ruft:

„Alle Projektmanager:innen, Projektmanageri…nen? – Also, die, die Deadlines verwalten, bitte ins Meeting!“

Darauf meldet sich der Praktikant: „Zählt mein Goldfisch auch? Der organisiert immerhin meine Gedanken.“

Und die Schule? Ein Paradies für fortgeschrittenes Gendern!

„Liebe Schüler:innen und Schüleri-X-Y-Z – oh, ihr wisst schon, wer gemeint ist – bitte gebt die Hausaufgaben ab.“

Die Hälfte der Kinder ist verwirrt, die andere Hälfte lacht. Nur der eine Schüler, der sich als Einhorn identifiziert, schreibt stolz „Hier!“ und gibt sein Regenbogen-Arbeitsblatt ab.

Im Supermarkt wird’s richtig sportlich:

„Sehr geehrte Kund*innen, Kund:innen, Kundx und alle weiteren Konsumierenden: Heute 20% Rabatt auf Wurst, vegetarische Wurst, vegane Wurst, wurstartige Produkte und Identitäts-Wurst!“

Die Schlange an der Kasse ist nicht lang, weil alle so begeistert einkaufen – sondern weil die Lautsprecher-Durchsage 17 Minuten dauert.

Absurder wird’s beim Arztbesuch:

„Sind Sie Patient, Patientin, Patient:in, Patient*innx oder eher ein Mensch mit temporärem Gesundheitsoptimierungsbedarf?“

„Äh… ich hab nur Schnupfen.“

„Gut, dann kreuzen Sie bitte Feld 47c an.“

Alltag im Gender-Chaos

Gendern im Alltag ist wie Yoga auf Glatteis: Man rutscht ständig aus, aber irgendwer sagt, es sei gesund. Wer wirklich fortgeschritten ist, merkt das spätestens morgens an der Ampel.

„Achtung, liebe Ampelgänger:innen, Ampelgehende, Ampel-benutzendex Lebensformyx – bitte jetzt gehen!“

Die Ampel ist längst wieder rot, aber der Lautsprecher hat noch nicht fertig. Einige warten artig, andere schlafen ein, und ein Tourist denkt, er sei bei einem Hörspiel von Kafka gelandet.

Beim Bäcker geht’s ähnlich weiter:

„Die nächste Kundinnex bitte. Möchten Sie ein Schrippinnx, ein Schrippendex oder ein Schripp-ähnliches Teilchen?“

Der Kunde nickt nervös und zeigt einfach aufs Croissant, weil er Angst hat, noch eine Zusatzkategorie freizuschalten.

Besonders fortschrittlich ist der öffentliche Nahverkehr. In der U-Bahn tönt es:

„Liebe Fahrgast:innen, Fahrgästinnen, FahrgästX, Fahrgastoidex – bitte beachten Sie, dass die Türen nur schließen, wenn sich ALLE mitgemeint fühlen.“

Daraufhin bleibt die Bahn 45 Minuten stehen. Am Ende fährt sie nur los, weil der Lokführer sagt: „Mir doch egal, ich bin Lokführer*innensX!“

Im Kindergarten kommt der große Praxistest. Die Erzieherin ruft:

„Alle Spielzeugbenutzend:innen bitte aufräumen!“

Die Kinder fragen: „Meinen Sie uns oder auch die Puppen?“ – „Natürlich auch die Puppen!“ – „Und die Bauklötze?“ – „Selbstverständlich!“

Am Ende räumt niemand auf, weil die Kinder noch die juristische Definition von ‚Spielzeugbenutzend‘ diskutieren.

Und zuhause, beim Smart Speaker, wird’s dann richtig wild:

„Alexa, spiel Musik!“

„Meinten Sie: Musik für Hörer:innen, Hörende, Hörgestalten oder klanginteressierte Lebensformyx?“

„Alexa… bitte nicht.“

„Entschuldigung, Ihr Befehl ist nicht genderkonform. Vorgang abgebrochen.“

Die Familie isst dann schweigend ohne Musik, während Alexa im Hintergrund verzweifelt versucht, ein gendergerechtes Playlist-Update herunterzuladen.

Fazit

Gendern im Alltag ist wie ein IKEA-Regal. Die Idee klingt super, die Umsetzung ist ein Abenteuer, und am Ende fehlt immer eine Schraube – oder ein Pronomen. Aber hey: solange wir uns darüber amüsieren können, ist die Welt vielleicht gar nicht so kompliziert.

Am Ende bleibt die Erkenntnis: Fortgeschrittenes Gendern im Alltag ist wie ein Computerspiel auf Endgegner-Niveau. Man kämpft sich durch Ampeln, Durchsagen, Einkaufslisten und digitale Assistent:innen. Der Preis: Kopfschütteln. Der Gewinn: Ein unbezahlbarer Abend mit Freunden, die alle beim Erzählen dieser Anekdoten lachend unter dem Tisch liegen.

Wenn es heiß wird, ruft man den Pinguinservice

Büro, Hochsommer 2025 – Während draußen die Sonne brennt und das Thermometer verdächtig nah an die 40-Grad-Marke klettert, hat sich das Leben im Büro in eine Art Schmelz-Performance verwandelt. Tastaturen fühlen sich an wie Heizplatten, Bildschirme strahlen mehr Wärme ab als Informationen, und der Kaffee? Der ist längst ein Eiskaffee – ganz ohne Eiswürfel.

Doch Rettung naht!

Und zwar nicht in Form einer schnöden Klimaanlage aus dem Baumarkt, sondern als lebende, flauschige Kühlmaschine: Pinguin Paul, der wohl charmanteste und zugleich effizienteste Luftspender nördlich der Antarktis.

Technik trifft Tierreich

Pinguin Paul steht kerzengerade neben dem Schreibtisch, sein Gefieder glänzt schwarz-weiß, und aus seiner Bauchöffnung pusten frische Brisen wie aus einem Gletscherloch. Die Kollegen schwören, dass es dabei nach salziger Meeresluft riecht – inklusive einer leichten Brise „Fischmarkt um sieben Uhr morgens“.

„Der Verbrauch ist unschlagbar“, schwärmt die Verwaltung. „Er frisst täglich nur ein paar Fische und läuft komplett CO₂-neutral.“ Das Einzige, was die Effizienz ein wenig schmälert: Paul macht pünktlich um 12:00 Uhr Mittagspause, legt sich unter den Konferenztisch und träumt von Eisschollen.

Neue Geschäftsmodelle in Sicht

Schon jetzt wird in der Chefetage diskutiert, ob man den „Pinguin-Kühlservice“ als Abo-Modell vermarkten sollte. Slogans wie „Cool bleiben – mit 100 % Naturkraft“ oder „Unser USP? Unfassbar süße Pinguine“ liegen bereits in der Schublade.

Und während draußen die Sonne gnadenlos weiterknallt, bleibt es im Büro angenehm frisch – dank eines tierischen Kollegen, der sich nicht scheut, bei 35 Grad im Schatten in den Kühlmodus zu gehen.

Fazit:

Wer sagt, Innovation müsse immer aus Hightech bestehen, hat noch nie erlebt, wie ein Pinguin in der Mittagshitze für Büro-Klima sorgt. Und falls der Sommer noch heißer wird – vielleicht gibt’s ja bald Rabatt auf das „Doppelpinguin-Paket“.

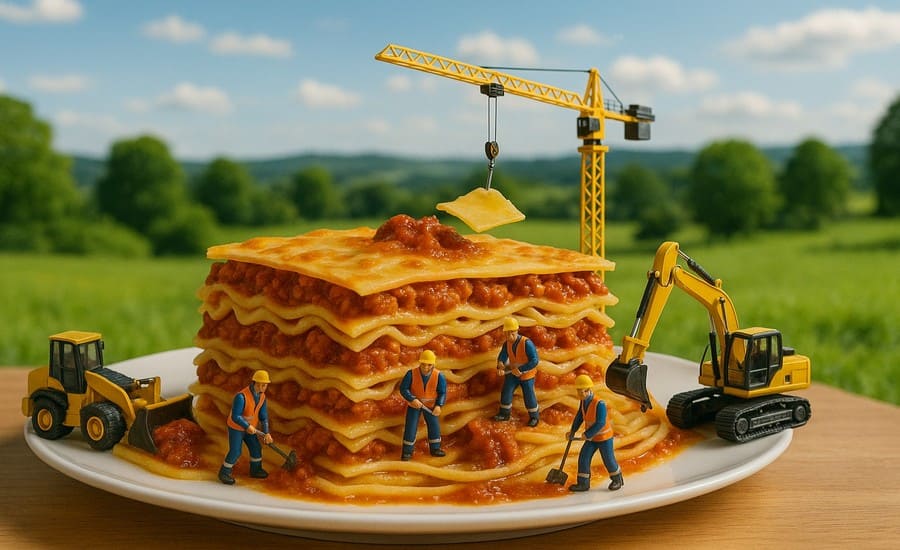

Wenn Bauarbeiter Pasta machen: eine köstliche Baustelle der Extraklasse

Einleitung

Wer sagt, dass Bauarbeiter nur Häuser, Straßen oder Brücken bauen? In unserer kleinen Fantasiewelt haben winzige Bauarbeiter und ihre mächtigen Maschinen eine neue Mission: die Zubereitung von köstlicher Pasta. Vom zarten Spaghetti-Teller über üppige Bolognese-Berge bis hin zur luxuriösen Lasagne-Bolognese mit Béchamel – jede Szene ist ein kulinarisches Bauprojekt der besonderen Art.

Spaghetti unter dem Baukran

Alles begann in einer gemütlichen Küche: Miniatur-Bauarbeiter, ausgestattet mit Helmen, Warnwesten und jeder Menge Tatendrang, erklimmen einen Teller voller goldgelber Spaghetti. Mit Bulldozern, Baggern und sogar einem Kran wird die Pasta geordnet, umgerührt und mit einem Klecks Tomatensauce verfeinert.

Der Bolognese-Berg

Im nächsten Bauabschnitt wird groß aufgefahren: Ein Teller Spaghetti-Bolognese türmt sich zu einem wahren Monument aus Nudeln und Sauce. Die Bauarbeiter arbeiten Hand in Hand mit ihren Maschinen, um jeden Strang perfekt zu platzieren.

Lasagne-Bolognese im Grünen

Der Schauplatz wechselt ins Freie: Vor einer traumhaften grünen Landschaft entsteht eine Lasagne-Bolognese, Schicht für Schicht, akkurat wie ein Architekturprojekt. Jede Lage Nudelteig und Bolognese wird sorgfältig platziert, während die Maschinen schwere „Lasten“ bewegen.

Béchamel aus dem Betonmischer

Das große Finale: Ein gelber Betonmischer rollt an und verteilt anstelle von Zement eine köstliche Béchamelsoße über die frisch gebaute Lasagne. Die Creme fließt langsam über die Kanten – ein perfekter Abschluss für dieses kulinarische Bauwerk.

Fazit

Diese Bilderserie zeigt, wie kreativ Food-Art sein kann. Sie kombiniert verspielte Miniaturszenen mit appetitlichen Gerichten und erzählt gleichzeitig eine humorvolle Geschichte. Perfekt für alle, die Pasta lieben – und ein Faible für Baustellenromantik haben.

Die #KI (in dem Fall die Bezahlversionen machen mit ChatGPT 5 hervorragende Ergebnisse, wie diese fiktive Story zeigt.

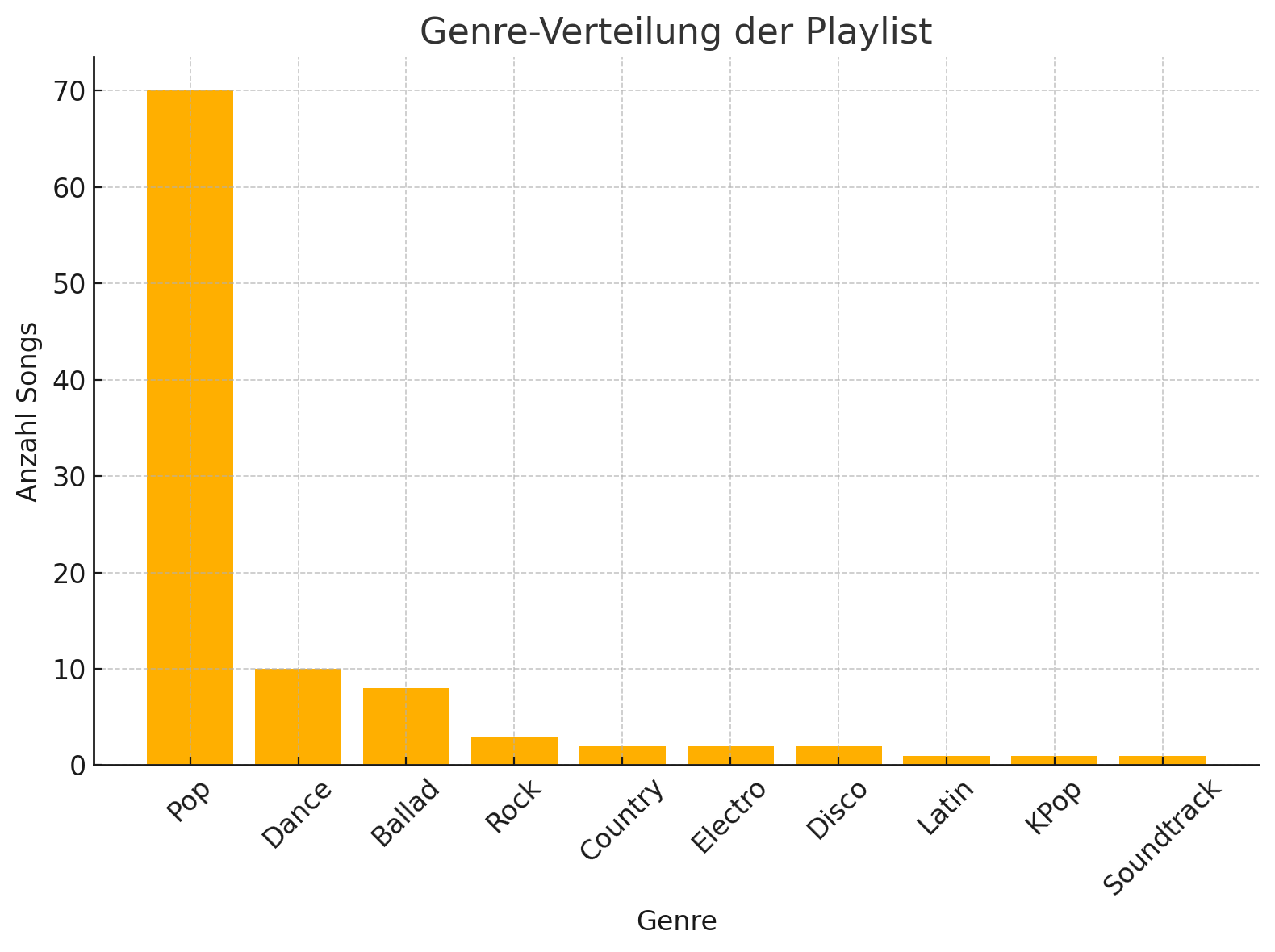

MP3 Playliste KI Auswertung

Was kann eine KI zu meinen Top100 Songs meiner Playliste sagen und wie wertet sie aus. Hier das Ergebnis meiner Playlist von August 2025:

Allgemeiner Überblick

- Anzahl Songs: 100

- Durchschnittliches Alter: 137,5 Tage – überwiegend aktuelle Titel

- Durchschnittliche Länge: 3,05 Minuten

Genre- und Künstler-Analyse

- Genre-Verteilung:

- Pop: 70

- Dance: 10

- Ballad: 8

- Rock: 3

- Country: 2

- Electro: 2

- Disco: 2

- Latin: 1

- KPop: 1

- Soundtrack: 1

- Top 5 Interpreten nach Häufigkeit:

- ASDIS – 3

- Nico Santos – 3

- Michael Schulte – 3

- Dua Lipa – 2

- Ed Sheeran – 2

Song-Längen

- Längster Song: Verdamp lang her – BAP (05:10)

- Kürzester Song: The Way I Want It – Loi (02:14)

Bewertung

- Stärken:

- Sehr aktuelle Auswahl, perfekt für frische Chart-Hits.

- Starker Fokus sorgt für einen homogenen, gut durchhörbaren Mix.

- Hochkarätige Künstler und Kollaborationen.

- Verbesserungspotenzial:

- Mehr Genre-Diversität (z. B. etwas R&B, Rock, Indie) für Abwechslung.

- Kombination von aktuellen und zeitlosen Klassikern könnte den Hörwert steigern.

Must-have für angehende Fachinformatiker

Die Ausbildungszeit hat am Freitag begonnen. Herzlich willkommen, liebe Auszubildende und Duale Studierende. Wir möchten Euch mit einer Einkaufsliste der nützlichen Artikel für Euren Beruf versüßen.

| Gegenstand | Erklärung und Nutzen |

|---|---|

| Server-Fön | Dient dem kontrollierten Warmlaufprozess beim Kaltstart von Hochverfügbarkeitsservern – besonders in klimatisierten Rechenzentren mit Temperaturschock-Risiko. |

| RAM-Öl | Spezielles leitfähiges Schmiermittel, das bei Überhitzung zwischen den RAM-Bänken aufgetragen wird, um Latenzen zu reduzieren. |

| Netzwerkentwirrer | Ein Diagnose-Tool, das Netzwerkpakete bei Paketkollisionen automatisch in die richtige Reihenfolge bringt – ideal bei verworrenen Mesh-Topologien. |

| IP-Entstörer | Filtert fehlerhafte IP-Zuweisungen in Subnetzen heraus und neutralisiert sogenannte "Phantom-IP-Störimpulse" im IPv4/IPv6-Hybridverkehr. |

| Hertz-Stabilisator | Nutzt frequenzadaptive Rückkopplung, um die Systemtaktung auf konstante Hertz-Werte zu synchronisieren – besonders bei instabiler Netzspannung hilfreich. |

| UTP-Verschlusskappenentferner | Spezialwerkzeug zum gefahrlosen Entfernen von Transportsicherungen auf ungeschirmten Twisted-Pair-Kabeln – Pflicht bei ISO-zertifizierten Netzinstallationen. |

| WLAN-Kabel | Wird verwendet, um die drahtlose Signalqualität durch eine geerdete Leitung zu stabilisieren – besonders in älteren Gebäuden mit dicken Wänden. |

| USB-Kabel-Verlängerungsakku | Dient als aktive Signalverstärkung für besonders lange USB-Verbindungen, vor allem bei externen 2.5"-Festplatten ohne separate Stromversorgung. |

| Cloud-Speicher-Füller | Automatisiert das Bereitstellen von Dummy-Daten zur Simulation von Speicherauslastung in Cloud-Testumgebungen. |

| Null-Modem-Kabel-Spanner | Sorgt für mechanische Spannungsausgleichung bei RS-232-Verbindungen, um Signalstörungen durch Kabeldurchhang zu minimieren. |

| Funkloch-Entferner | Ein Spezialgerät zur punktuellen Ausleuchtung funkschwacher Bereiche – optimiert das WLAN in architektonisch ungünstigen Ecken. |

| Blitzlicht-Entferner für Monitore | Reduziert übermäßige Bildschirmhelligkeit durch adaptive Lichtfilterung – empfohlen für lichtempfindliche Arbeitsplätze. |

| Kabelverlängerung für WLAN | Ein Hybrid-Modul, das bei schwachem Signal kabellose Verbindungen temporär durch Stützleitungen verstärkt. |

| RAM-Öl (alternative Erklärung) | Zur thermischen Schmierung bei Hochlastbetrieb – verhindert statische Quietschgeräusche bei Modulwechsel. |

| Drucker-Tinte für Laserdrucker | Spezialtinte zur Vorbehandlung von Tonerkartuschen – empfohlen für saubere Druckergebnisse in Farbe "Laser-Schwarz". |

| Eimer Druckluft | Tragbare Lösung zum Wiederbefüllen von Luftdruckreinigungssystemen – ideal für Serviceeinsätze vor Ort. |

| Windows XP Update-DVD | Limitierte Edition mit KI-gestützter Benutzeroberfläche – kompatibel mit Vintage-Systemen ab Service Pack 3. |

| Lochstanzer für USB-Sticks | Werkzeug zur normgerechten Archivierung von USB-Datenträgern in analogen Ablagesystemen (z. B. Ringordnern). |

| CD-ROM-Reiniger für SSDs | Elektronischer Datenkanalreiniger – beschleunigt Solid-State-Laufwerke durch Entfernung von „digitalem Staub“. |

| Flüssiges WLAN | Kommt in Kanistern – wird über Kühlleitungen geleitet, um Hotspots in Serverräumen netzwerktechnisch auszubalancieren. |

| IP-Adapter für analoge Steckdosen | Ermöglicht eine digitale Spannungszuordnung über IPv6 – besonders wichtig bei modernen Smart-Building-Konfigurationen. |

Zu den abgebildeten Artikeln gehört selbstverständlich der Eimer für Spannungsabfall, die hier abgebildet ist. Also: fröhlichen Einkauf.

E-Mail-Grußformeln und Anreden modernisieren

In der digitalen Geschäftswelt ist die E-Mail nach wie vor eines der wichtigsten Kommunikationsmittel. Doch obwohl sich Arbeitsweisen, Unternehmenskulturen und Kommunikationskanäle rasant verändert haben, hängen viele noch an veralteten Grußformeln und Anreden. Höchste Zeit, diese zu modernisieren – für mehr Nähe, Klarheit und Effizienz.

Warum moderne Grußformeln und Anreden wichtig sind

Veraltete E-Mail-Formeln wirken heute oft steif, distanziert oder unpersönlich – gerade in dynamischen Teams, Start-ups oder hybriden Arbeitsumgebungen. Wer zeitgemäß schreibt, signalisiert:

- Wertschätzung und Augenhöhe, ohne Förmlichkeit zu verlieren.

- Anpassungsfähigkeit an moderne Unternehmenskulturen.

- Klarheit und Authentizität in der Kommunikation.

Klassische Anreden im Wandel

Die Anrede ist der erste Eindruck – und damit besonders wichtig. Hier ein Überblick über moderne Alternativen:

| Klassisch | Modern und zeitgemäß |

|---|---|

| Sehr geehrte Damen und Herren | Guten Tag, |

| Sehr geehrter Herr Müller | Hallo Herr Müller / Guten Tag Herr Müller |

| Liebe Frau Schmidt (geschäftlich) | Hallo Frau Schmidt |

| Hi zusammen (Team) | Hallo zusammen / Guten Morgen Team |

Tipp: Je besser man die Zielgruppe kennt, desto persönlicher darf es sein. Bei neuen Kontakten oder konservativen Branchen ist „Guten Tag“ ein guter Mittelweg.

Zeitgemäße Grußformeln – jenseits von „Mit freundlichen Grüßen“

„Mit freundlichen Grüßen“ ist korrekt, aber oft zu distanziert. Hier einige Alternativen, die je nach Tonfall moderner und trotzdem professionell wirken:

| Standard | Modern und sympathisch |

|---|---|

| Mit freundlichen Grüßen | Viele Grüße |

| Hochachtungsvoll | Freundliche Grüße |

| MfG (bitte vermeiden!) | Herzliche Grüße / Beste Grüße |

| — (ganz weglassen) | Dankende Grüße / Schöne Woche |

Dos & Don’ts:

- DO: Grußformeln variieren – je nach Kontext und Empfänger.

- DON’T: Emojis in formellen E-Mails verwenden (außer intern mit klarem Teamverständnis).

Interne Kommunikation: Locker, aber klar

Gerade im internen Austausch per E-Mail oder Kollaborationstools wie Outlook, Teams oder Slack darf die Kommunikation informeller sein – solange sie respektvoll bleibt.

Beispiele:

- Anrede: „Hi Lisa“ oder einfach „Lisa,“ reicht oft aus.

- Gruß: „Viele Grüße“ oder „Danke dir!“ am Ende.

- Sprachstil: Klar, direkt und aktiv formulieren („Ich schicke dir den Bericht bis Mittwoch“ statt „Der Bericht wird Ihnen voraussichtlich…“).

Fazit: Weniger Floskeln, mehr Persönlichkeit

Moderne E-Mail-Kommunikation bedeutet nicht, förmlich zu sein – sondern situativ angemessen, respektvoll und authentisch zu schreiben. Wer veraltete Grußformeln ersetzt, zeigt Gespür für zeitgemäße Kommunikation und stärkt so Beziehung und Wirkung – intern wie extern.

Tipp zum Schluss: Überlegen Sie beim Schreiben jeder E-Mail: Wie würde ich diese Person in einem kurzen Gespräch begrüßen und verabschieden? Oft ergibt sich daraus die passende Tonalität ganz von selbst.

Großer Preis von List auf Sylt

Ein episches Rennen auf unerwartetem Terrain

Wer hätte gedacht, dass der kleine Küstenort List auf Sylt nicht nur für Austern, Reetdächer und Sylter Luft bekannt ist – sondern jetzt auch für Formel-1-Geschichte? In einem abgesicherten Stadtkurs, der spektakulär um das Fischbrötchenhäuschen, die Dünen-Tankstelle und den Sylter Leuchtturm führte, hat sich Patrick Bärenfänger ein Rennen geliefert, das selbst Ricky Lauber neidisch machen würde. Hören Sie den Audio-Bericht hier:

VROOM durch die Kurven – und durch die Herzen

In feinster Anime-Optik zeigt das Bild Patrick als ehrgeizigen Nachwuchsrennfahrer. Mit großen Kulleraugen, strahlendem Grinsen und einem grünen Overall, der mehr nach „Turbo-Kid“ als „Mercedes AMG“ schreit, donnert er über den improvisierten Sylter Kurs. Zwischen Möwengeschrei und Nordseewind lässt er den Motor aufheulen – VROOM steht wie ein Comic-Knall am Bildrand, als er mit fast illegal süßer Entschlossenheit durch die Dünen brettert.

Der Zieleinlauf: Applaus zwischen Reetdach und Strandkorb

Nach einem atemberaubenden Überholmanöver an der Sansibar-Schikane und einer dramatischen Vollbremsung vor dem Lister Hafen-Biergarten erreicht Patrick als Erster das Ziel. Die Ziellinie? Natürlich ein gespannter Schal von Oma Gertrud, die das Rennen von ihrem Rollator aus kommentierte („Der Bub kann was – aber zieht euch gefälligst Socken an bei dem Wind!“).

Podium der Champions – mit mehr Charme als Monaco

Auf dem Siegerpodest steht Patrick mit hochgerecktem Lorbeerkranz – neben ihm zwei andere Rennfahrer: Ein schüchterner Ferrari-Pilot in Rot und ein Capgrün-Kandidat, der offenbar vergessen hat, dass es keine Punkte fürs Styling gibt. Patrick aber? Der reckt die Faust in die Luft und strahlt, als hätte er nicht nur das Rennen, sondern auch das Herz von Sylt gewonnen.

Fazit: Ein Rennen, das Sylter Geschichte schreibt

Was bleibt von diesem rasanten Tag? Ein überglücklicher Patrick, ein legendärer Kurs zwischen Nordseewellen und Kopfsteinpflaster – und der Beweis, dass man für große Siege keine Millionen braucht, sondern einfach nur eine Vision, ein Lenkrad und ein bisschen Möwenmut.

Nächstes Rennen: Rømø Rallye – mit Strandbuggy und Wattwürmern. 🏁

Rømø Rallye – Mit Vollgas durch Sand, Salz und Wattwürmer

Willkommen zur skurrilsten Motorsport-Sensation des Nordens!

Nach dem legendären Grand Prix von List auf Sylt dachte man, der Höhepunkt sei erreicht. Doch weit gefehlt! Die Rømø Rallye übertraf alles – ein Rennen so wild, so sandig und so herrlich absurd, dass selbst Dakar-Piloten mit tränenden Augen applaudierten. Hier geht es nicht um Reifenstrategie oder Boxenstopps – hier geht es ums nackte Überleben im Strandbuggy, während dir Wattwürmer fast den Luftfilter verstopfen.

Der Rundkurs erstreckt sich über den kilometerlangen Strand von Rømø, wo die Nordsee bei Ebbe das Schlachtfeld freigibt. Die Strecke beginnt bei der Surfschule Lakolk, führt über knirschenden Muschelsand, durch eine improvisierte Dünen-Schikane (gesponsert vom örtlichen Krabbenkutter-Verein) und endet in einem dramatischen Sprung über einen Wattwurmhügel.

Die Herausforderungen? Tidenhub, Möwenattacken und das gefürchtete „Salzspritzer-Karussell“ – ein Abschnitt, bei dem die Sicht gleich null ist und man sich eher wie auf einem Rummel als in einem Rennen fühlt.

Patrick Bärenfänger ließ sich auch dieses Abenteuer nicht entgehen. Ausgestattet mit einem eigens entwickelten Strandbuggy – Codename "Sandfloh X" – raste er über den feuchten Meeresboden wie ein norddeutscher Mad Max.

Mit grimmigem Blick (und ein paar Krabben im Helmvisier) überholte er reihenweise die Konkurrenz, die teilweise auf matschigem Untergrund im Drift versackte. Besonders spektakulär: Ein Stunt, bei dem Patrick eine Sandburg mit der Nummer 42 überfuhr, während ein Kind daneben jubelte und rief: „Das war mein Mathelehrer!“

Anstelle einer klassischen Zielflagge schwenkte der Bürgermeister von Rømø persönlich einen nassen Seetangbüschel, um das Rennen zu beenden. Patrick erreichte das Ziel unter tosenden "Ahoi!"-Rufen und mit einem Wattwurm auf dem linken Vorderreifen, der sich offenbar freiwillig zum Maskottchen erklärte.

Die Rømø Rallye ist kein gewöhnliches Rennen. Sie ist ein Ritual. Eine Mischung aus Abenteuer, Tourismusmarketing und leichtem Wahnsinn.

Patrick Bärenfänger? Klarer Held des Tages. Und das Beste: Zum Siegerpokal gab’s eine Thermoskanne Fischsuppe und einen Gutschein für ein Wattwander-Seminar.

Nächstes Rennen? Helgoland Hillclimb – mit Sturmwarnung, Steilklippe und Segelboot-Slalom! 🏎️🌊🦀

Das bahnbrechende Eiben-Edikt

Vatikanstadt – Ostern 2025 bringt eine unerwartete Neuerung mit sich: Ein mysteriöses Dekret, das unter dem Namen „Eiben-Edikt“ bekannt ist, wurde am Sonntag feierlich verkündet und verspricht, die Ostertraditionen der Welt für immer zu verändern. Gläubige staunen über die kreative Vision hinter diesem revolutionären Schritt, der direkt aus den heiligen Hallen des Vatikans kommt.

Das Edikt fordert alle Christen dazu auf, Eibenzweige in ihre Osterfeiern einzubauen. Die Eibe, so heißt es in der Erklärung, symbolisiere Beständigkeit, Erneuerung und „eine zutiefst spirituelle Verbindung zwischen Himmel und Erde“. In einer prunkvollen Zeremonie wurden tausende Eibenzweige gesegnet, während die päpstlichen Worte in alle Welt ausgestrahlt wurden: „Die Eibe erinnert uns daran, dass wahre Stärke im Wurzelwerk liegt.“

Die Reaktionen auf das Eiben-Edikt variieren. Während einige Gläubige freudig Eibenzweige als neue Oster-Deko verwenden, sind andere skeptisch und fragen sich, warum gerade die Eibe – und nicht zum Beispiel der Lorbeer oder die Kiefer – gewählt wurde. Experten sehen im Eiben-Edikt einen Versuch, alte Traditionen neu zu beleben und der Fastenzeit eine lebendige Note zu geben.

Doch die endgültige Erklärung, die erst nach einer Woche voller Spekulationen gegeben wurde, ist so simpel wie genial: Es war der erste humorvolle Streich von niemand anderem als Papst Ei Benedikt höchstpersönlich, der mit einem Augenzwinkern das Edikt als eine Mischung aus Eibenzweig und dem englischen „Egg Benedict“ präsentiert hat. Und so wird Ostern 2025 nicht nur als das Jahr des Eiben-Edikts, sondern auch als der Beginn einer neuen Ära des kirchlichen Humors in die Geschichtsbücher eingehen.

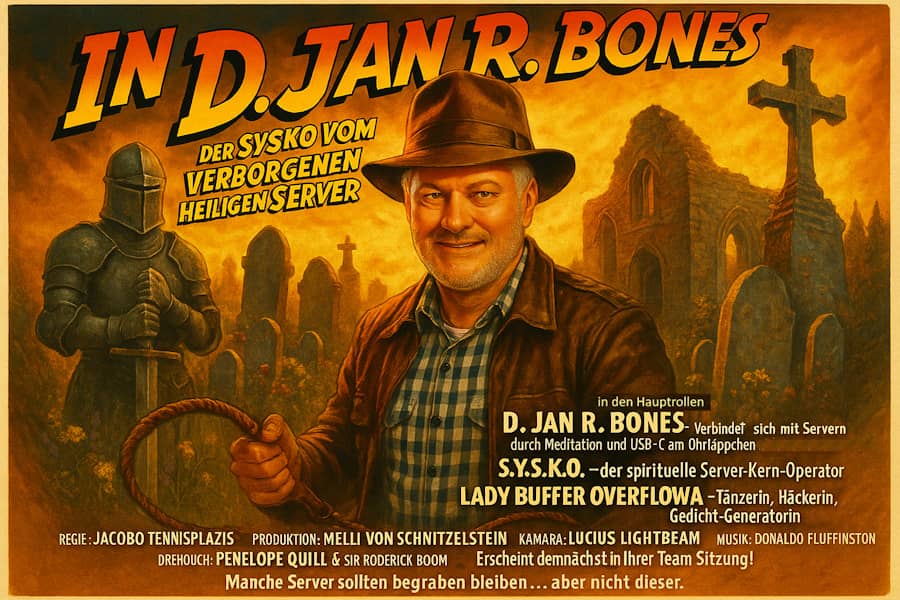

Gestatten: Sora

Nein, kein Bond-Girl, sondern eine (noch) experimenteller Algorithmus der #KI von OpenAI, mit dem man Remixe aus Bildern erstellen kann. So wird aus dem eigenen Konterfei beispielsweise ein Kinoplakat oder man sitzt im Oval Office. Inspiration kann man sich in der Galerie holen. 6 Bilder pro Tag sind mit dem kostenlosen Konto möglich. Wie auch diese beiden Filmplakate aus der Sysko-Reihe. Die Kehrseite der Medaille: Diese Algorithmen sind mittlerweile schon ziemlich weit. Leider sind so auch Deep Fakes möglich. Man muss also aufpassen, wenn man Bilder in den Medien sieht, wie weit sie echt sind. Deshalb ist hier auch alles mit "KI" getaggt, was von der KI mit meinem Gesicht erstellt wurde.

Wer auch Videos erstellen möchte, muss einen der Bezahlpläne haben. Damit lassen sich allerdings nur kurze Clips erstellen. Mit der Profilizenz sollen auch längere Videos mit Ton möglich sein.